仕事や遊び、どんな場面でも時間の使い方は重要です。時間は等しく与えられているものですが、時間の使い方が上手な人は仕事もデキルし、遊びも全力で楽しむことがデキる!

自分で焼印をするときに『時間』を意識すると、焼印をきれいに押すことがデキる!焼印にまつまる時間についてご説明させていただきます。

焼印は何秒?

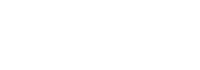

革で170℃前後、木や食品の場合は250℃前後のように素材によって焼き目が入る温度も違いがあります。種類の違いだけではなく、食べ物の場合には、焼印を押す時の状態(常温・冷蔵・冷凍)によっても違いがでてきます。

素材ごとの焼き目が入る温度帯に焼印の温度が上がっていれば、焼印が入る時間は、短い方がきれいに押すことできます。どんな素材でも2秒から3秒ぐらいがおすすめの時間です。

温める時間

まず、焼印を適切な温度に温める時間。直火で炙るのか、電気ゴテを使うのかによっても大きく変わります。温めすぎると温度が上がりすぎて焦げ付く恐れがありますし、不十分だと焼き色がつきません。素材の種類や焼印の大きさによっても、最適な加熱時間を見極める必要があります。

押し当てる時間

次に、素材に焼印を押し当てる時間。これが一番重要かもしれません。短すぎると薄くしかつかず、長すぎると焦げ付いてしまったりしてしまうことがあります。

素材の厚み、水分量、そして焼印自体の温度。これらの要素で、ほんの数秒の違いが仕上がりに大きく影響します。焼印を押す素材により、きれいに焼き目がつく押し当て時間は違いますので、ここは練習あるのみなんです。

素材によって「ちょうどいい時間」をみつけることが失敗しないための一番の近道です。

連続で使える時間

連続で焼印はどれぐらい押せますか?よくあるご質問のひとつ、これも焼印の時間にまつわることですね。焼印を加熱する方法や、何に押すのかでも連続焼印の時間が前後するかと思います。

電気式では、電源をオンにしていれば、温度は一定で焼印を押しても下がらないのでは?と思われがちですが、これは違います。焼印ができる温度になっている電気ゴテで焼印を連続で押した時には、押せばおすほど印面温度が下がってしまいます。

例えば常温の木材に焼印を押す場合でも、続けて10回(約1分前後)は連続で焼き目をいれることができます。しかし、押す間隔が短いとどんどん焼き目が薄くなっていきます。焼き色がうすくなってきたタイミングで、少しあたたまるのを待つ時間をとることで、また印面温度が高くなります。押す間隔を適度にあけることで、連続加工ができます。

直火式では、焼印を加熱する時間によっても、連続で押せる時間には違いがありますが、一回の加熱で連続で押せる時間は、約2~3分程度。冷えた状態からの最初の余熱時間は3分程度ですが、二回目以降の加熱は最初のような時間はかかりません。

うすくなってきたタイミングをみて、あたためなおすことで、連続焼印をすることができます。直火も電気も共通していることは、焼印を押す素材をいれかえたりする時間もかかるので、その時間をうまく使って再加熱するなどしていただければと思います。