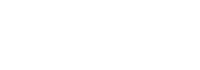

今回は、お客様からご依頼いただいた人工スウェード素材の巾着袋への加工検証事例をご紹介します。一見すると加工が難しそうな素材や形状でも、工夫次第で美しい仕上がりを実現できる可能性があります。

本記事では、人工スウェード素材の特性や、袋状の製品への加工のポイント、そして最適な加工方法について、解説していきます。

工スウェード巾着袋への加工の課題

お客様からは「素材感がわからないので、いい方法があれば教えて欲しい」とご相談をいただきました。

この素材は、見た目は上質なスウェードですが、実際は熱に弱い人工皮革です。また、製品が袋状であるため、平面の素材に比べて加工の難易度が上がります。

本革であれば、非加熱の打刻加工や、電気式セットによる焼印も可能ですが、人工皮革の場合、熱による変色や変形のリスクがあるため、温度調整が必須となります。

今回の検証では、温度管理が可能なホットスタンプを使用し、焼印、箔押し、型押しの可能性を探りました。

加工のポイント

袋状の巾着はそのまま押すと押圧が逃げやすく、ロゴの一部が浅くなったり、裏面に圧痕や熱ダメージが出やすくなります。人工スエードは熱に弱い人工皮革の一種で、温度が高すぎると起毛がへたり(沈み)、テカリや色ムラが出ることがあります。

袋の中に当て板(中敷き)ややわらかめの耐熱ゴムマットを入れ、押圧を受け止める層を作る。裏面のダメージ低減と版の当たりムラ解消に有効です。

スウェードへの加工の詳細

今回の人工スウェード素材に対しては、温度調整が可能なホットスタンプを使用し、「型押し」と「箔押し」の2つの加工方法で検証を行いました。

加工方法①:型押し加工

使用機材: ホットスタンプ + 真鍮文字

加工温度: 130℃

加工時間: 約5秒

加工結果

人工皮革のスウェードは、熱をかけることで起毛(毛羽立ち)がへこみ、ロゴ部分が溶かしたような仕上がりになりました。刻印の凹凸はしっかりと入りましたが、熱による起毛の変質が特徴的な仕上がりとなります。

本革のような自然な型押しとは異なり、人工素材特有の仕上がりになるため、この質感がお客様のご希望に沿うかどうかがポイントになります。

加工のポイント・注意点

人工スウェードは熱に弱いため、温度が高すぎると素材が溶けすぎたり、変色したりする可能性があります。今回の130℃という温度は、型をしっかり入れつつも、素材のダメージを最小限に抑える温度になります。

押し付け時間は2~5秒程度でまずテストし、仕上がりを見て微調整するのが安全です。

今回の素材は袋状のため面圧が均一になりにくいため、中敷きややわらかい当て材を使って、ロゴ全体に均等な圧が入るようにしています。

上記の写真は中敷きをせずに型押しをした際の裏面になります。中敷きがなことで、押しつけた際の熱が伝わって裏面に影響が出てしまっています。

加工方法②:箔押し加工

使用機材: ホットスタンプ + 真鍮文字 + ナイロン用箔

加工温度: 130℃

加工時間: 約2秒

加工結果

型押しと同様に130℃で試しましたが、スウェードの起毛(毛羽立ち)があるため、箔が安定して定着することが難しいという結果になりました。箔は素材の凹凸に均一に密着する必要があるため、起毛している素材では、ロゴ全体にムラなく箔を転写することが困難です。

加工のポイント・注意点

スウェードのような起毛素材への箔押しは、箔が定着しにくいという課題があります。箔をきれいに定着させるためには、より高い圧力で押し付けるか、素材の起毛を事前に抑えるなどの下処理が必要になる場合があります。

素材・毛足により完全な定着を保証しにくいため、量産前に必ず現物で試作することをおすすめします。

まとめ

今回の人工スウェードの巾着袋への試し押し検証から、以下の結論が得られました。

1.最適な加工方法は「ホットスタンプによる型押し」:スウェードへの型押しには、温度調整が可能なホットスタンプでの加工が必須です。焼印(焼き目をつける)は素材の特性上、変色や変形のリスクが高く推奨できません。

2.袋状の形状への工夫が必要:巾着袋のように袋状の製品に加工する際は、ロゴのムラを防ぐために、内部に中敷きを入れて素材を安定させることが不可欠です。

3.箔押しは難易度が高い:スウェードの起毛が原因で、箔が均一に定着しにくく、美しい仕上がりを得るにはさらなる検証が必要です。

焼印、箔押し、型押し加工は、素材の特性(本革か人工皮革か、起毛の有無、厚み、形状など)によって、最適な機材や温度、圧力が大きく異なります。

「この素材に本当に加工できるのだろうか?」「最適な温度は何度だろうか?」といった疑問は、実際に試してみないと分からないことが多いのが実情です。

焼印本舗では、お客様の不安を解消し、最適な加工方法を見つけるための無料試し押しサービスをご提供しています。加工を検討されている素材を少量お送りいただければ、専門のスタッフが今回の事例のように詳細な検証を行い、報告書としてフィードバックいたします。

加工の可否や最適な方法でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。