『インクで書いても、すぐに消されてしまう・・・』

『シールは、はがされてしまう・・・』

大切な道具や資材などの識別・管理に消えないマーキングをするなら、焼印の加工もひとつの方法です。治安がよいとされる日本でも、残念ながら盗難は後を絶ちません。農家や漁師、大工さんといった特定の道具や資材を扱う職種では、盗難のリスクが高いのです。

形状が似ているので、識別がしにくい入れ物(カゴやケース)高く転売されやすい電動工具、漁具(たこつぼ)、猟師さんが害獣用に設置した罠など

なぜ、焼印なのか?

焼印によるマーキングは、消えにくく、容易に識別ができるため、所有者を明確に証明できます。また、焼印が施された道具や資材は、転売が難しくなるため、盗難犯にとって魅力が低下します。

どうやってマーキング?

焼印のやり方には大きくわけて直火式と電気式の2種類があります。

- 直火式焼印: ガスバーナーなどで直接加熱して使用します。

- 電気式焼印: 電気ゴテに焼印を取り付けて、電気で加熱して使用します。

『プラスチックの焼印ってそもそも、できるのか?』

木や革、食べ物への焼印加工では、焼き目・焦げ目をつけたマーキングをしますが、プラスチックの素材には焼き目がつきません。

熱した焼印で、溶かす!焼印をするのですが、仕上がり自体はへこみをつける刻印(型押し)加工です。

見た目・仕上がりへのこだわりは捨ててください

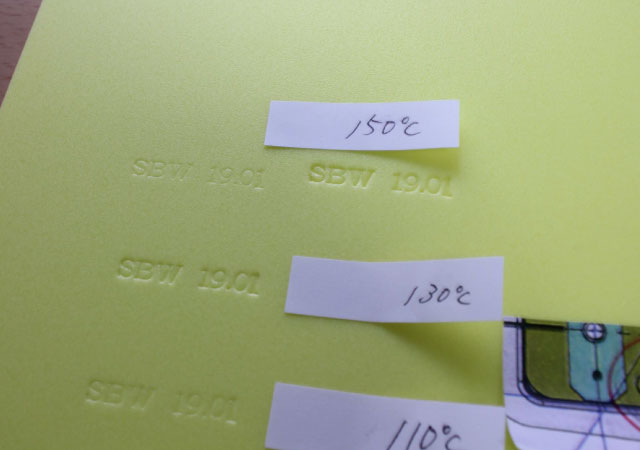

プラスチック素材への焼印による型押し加工は、簡単ではありません。それは、原料により、溶ける温度が違うためです。電気式や直火式の焼印では、細かい温度調整まですることが難しいため、デザインの再現性はかなり低めの仕上がりになります。

※プラスチックを溶かす工程で、溶けた樹脂のばりが出る

※手押しの加工のため、上下まっすぐに押すことが難しいのでずれやすい

プラ素材へのマーキングは、あくまで識別用と割り切っていただき屋号や識別番号などが視認できるレベルでOKという広い心が必要です。

道具はどれがおすすめ?

温度調整が鍵になるため、マーキングをする素材・製品が小さければホットスタンプ(温度調整ができる焼印機)がおすすめですが、資材、道具などはかなり大きめサイズのものがほとんどかと思います。

その場合、選択肢は電気か直火式の方法となります。

この二択では、電気式での加工が断然おすすめです。それは、おおまかにはなりますが温度調整がしやすいこと。電源のオンオフや電圧調整器を使うことで、直火式の焼印よりは温度調整がやりやすくなります。

※7センチ×7センチを超える大きなマーキングの時には直火式の焼印になります。

デザインも大事です!

プラスチック素材へのマーキングを焼印で溶かす場合のデザインは、できる限りシンプルなものでの製作がおすすめです。また、一番のおすすめは、輪郭線で表現されているデザインです。黒ベタの面積が多い場合、溶かす面積が増えるため、難しくなりやすいです。そして、ベタ面が多い焼印は、ズルっと滑りやすい。輪郭線で表現しているデザインの場合、エッジが食い込みやすいので押しやすくなります。

ご希望のデザインや文字などは、そのままご入稿いただけましたら、プラスチック用に使いやすいデザインでの補正などもいたします。

最後に、プラスチック素材への加工時に少しだけ役にたつかもしれない、種類別の融点についてまとめましたのでご参考まで!

プラスチックのコンテナの主な原料は、ポリプロピレン(PP)融点が170~180℃、この融点から低すぎても、高すぎてもマーキングをすることができません。

温度が低い場合、へこみがはいりません。溶けませんので。温度が高い場合、溶けすぎてロゴや文字が崩れてしまいます。

※直火式の焼印の温度チェック・温度帯を見極めるには、木に焼き目が入る温度帯は約300度ぐらい、本革は180度ぐらい、他の素材への試し押しの焼き目でおおよその温度帯をつかむこともできます。

| プラスチックの種類 | 略称 | 融点 (℃) | 特徴・用途例 |

| ポリエチレン | PE | 115~135 | 容器、包装材 |

| ポリプロピレン | PP | 170~180 | 食品容器、繊維 |

| ポリエチレンテレフタレート | PET | 約260 | ペットボトル |

| ポリスチレン | PS | 約230 | 容器、断熱材 |

| ポリ塩化ビニル | PVC | 100~260 | パイプ、建材 |

| ポリカーボネート | PC | 280~320 | レンズ、ヘルメット |

大切な道具や資材を守るためのマーキング、識別を焼印で!という内容でご紹介させていただきました。道具の識別や盗難防止対策を検討されている方は、ぜひ焼印本舗にご相談ください!